Voie romaine de

l'Oisans

Citer

cet article

La voie romaine dite

aujourd’hui « de l’Oisans »

reliait Grenoble (Cularo) à Briançon (Brigantio). Passant par le

Col du Lautaret, elle traversait les territoires des tribus gauloises des

Brigianii (vallée de la Guisane) et des Ucennii (vallée de la

Romanche en amont de Gavet)

(1).

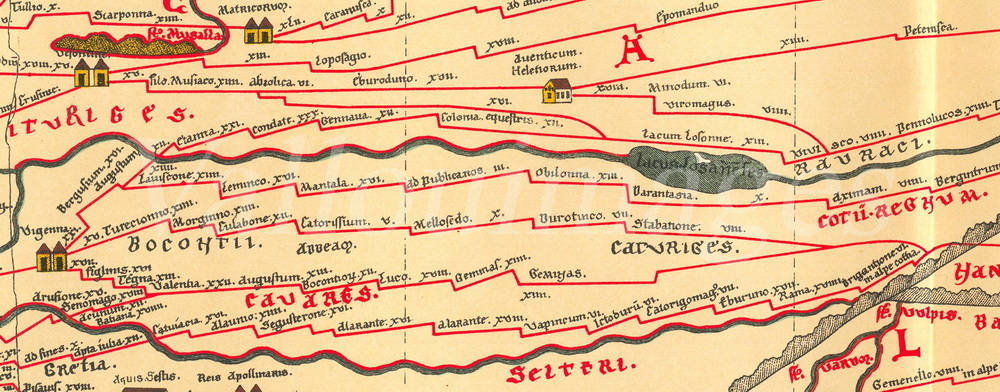

Table de Peutinger, fac-similé de Ernest Desjardins,

Paris 1869

À mi-hauteur, la voie de Vienne (Vigenna)

à Briançon

Sur le terrain, il en reste

deux vestiges

importants : à Rochetaillée (Le Bourg-d’Oisans) où la voie passait en

encorbellement taillé dans le rocher au-dessus du paléolac qui recouvrait alors

la plaine du Bourg-d’Oisans et à Bons (Mont-de-Lans, Les Deux Alpes) où subsiste

un passage également taillé dans le rocher, dit « Porte de Bons », avant

d’arriver sur le plateau.

Elle a fait

l’objet de deux colloques, à 20 ans d’intervalle dont le dernier à Eybens en

novembre 2022. Entre les deux, autant la connaissance a progressé concernant la

voie en encorbellement, autant on tourne en rond à propos de la « Porte

de Bons ».

__________

Passage de la voie

romaine en encorbellement à Rochetaillée

|

|

Le site est remarquable car on peut voir

sur environ cinq cents mètres les restes de la voie en plusieurs tronçons

taillés dans la roche. Il faut s'imaginer la falaise bien dégagée avec un vaste

lac et des marais à son pied et la voie romaine constituée d'un plateau en

bois accroché plusieurs mètres au-dessus.

Figure ci-contre :

Nouvelle hypothèse de voie romaine reconstituée.

Actes 2022, p.32. |

Le deuxième tronçon

[plan

du site] a été numérisée et

modélisée, ce qui a permis de comprendre comment la voie a été construite.

L'étude (2) a

permis de trancher entre l'hypothèse d'un platelage reposant sur des pieux

enfoncés dans le fond du lac (comme sur la page de couverture des Actes du

colloque) et un plancher de bois reposant sur un système de poutres taillées en

queue d'aronde, renforcé par des jambes de force occupant des niches mises en

évidence sous la voie et utilisées préalablement pour la creuser (figure

ci-dessus).

Pour aller plus loin, il apparaît

nécessaire de numériser également le troisième tronçon qui semble présenter

d’autres pièces de charpentes verticales de type potence pour un système de

levage, ainsi qu’un platelage déporté de l’encorbellement, soit une structure

plus complexe que celle présentée ci-dessus.

Des fouilles au pied des

falaises pourraient

en outre fournir beaucoup d'informations complémentaires concernant

la voie et l'utilisation qui en a été faite au fil des siècles. Mais d'ores

et déjà, il y a eu ici un réel apport de connaissances et ce n'est

probablement pas fini. Bravo à Yoann Pesin et Lionel Albertino

pour tout le travail effectué (2).

__________

La « Porte de Bons »

Il s’agit simplement d’un ouvrage d’art routier destiné à franchir un éperon rocheux dans un secteur

abrupt de la montée de la voie romaine du fond de vallée jusqu’à Mont-de-Lans, identifié

un temps à la station de Mellosedo (3). Il était constitué initialement

d’un arc monumental taillé dans le rocher, avec possible fonction d'arc-boutant,

dont une grande partie s’est effondrée dans

les années 1770. Toutefois, sa fonction routière n'enlève rien à son « allure

sobre et grandiose qui est le caractère des monuments romains » (4).

Autant son histoire (i.e. ce

que l’on sait) est peu fournie, autant son historiographie (ici, ce que l’on a

imaginé ou inventé à partir de rien) est foisonnante. Pourtant, elle ne doit son

existence et son emplacement qu’à la présence de l’éperon rocheux à franchir, et

non à d’autres considérations, telle que par exemple l'équidistance de Grenoble

et de Briançon (5). Comme si sa finalité première comptait pour du

beurre, occultée par la quête du sensationnel.

Concernant sa désignation, il

est habituellement considéré qu’il s’agit d’une « porte » au sens courant et

actuel du terme. Mais en toponymie, ce n'est pas du tout le cas. Le mot

« porte » n’a pas ce sens mais a le sens général de ‘passage, col’, jusqu’à

‘défilé, gorge’. Il ne nomme pas des « portes » au sens usuel du terme mais des

cols, des passages étroits, des pas pentus (6),

jusqu'à des échancrures dans les rochers. Il ne marque pas une fermeture,

mais une ouverture, un passage, un moyen d'accès.

On le retrouve dans divers

toponymes « Col de la Porte » (Lucéram, D73), « Col de Porte » (Chartreuse, Jura suisse), où la tautologie illustre qu’il n’est

plus compris ; « Tête de Porte » (Haut-Giffre) ; « Dent des Portes » (Bauges) ;

« Chartreuse de Portes » (Bugey) où il a le sens dialectal spécifique de « passage

difficile et accessible aux seuls piétons, formé par quelques fentes

irrégulières dans les murailles de rocher » (7) ; « les Portes », lieu-dit sous le

Pertuis Rostan à L’Argentière-la-Bessée, précisément un ‘passage étroit entre

des rochers’, également appelé « Chemin de la Vieille Porte » ; « les Portes », encore, à l’entrée du vallon de Navette dans le Valgaudemar

qui dominent les gorges des Oules du Diable ;

au Chazelet,

« les Portes »

et son célèbre

oratoire face à la Meije en haut d'un passage taillé ; « les Portes » et le « Col des Portes »

dans la Montagne Sainte-Victoire ; un autre « Col des Portes »

sous le sommet du Pic de Rochebrune. Même en haute montagne, ainsi « Trélaporte »

dans le massif du Mont-Blanc.

En Maurienne, la voie romaine

du Cenis franchissait le verrou du Pas du Roc par un passage étroit qui a donné

son nom au Col de la Porte, au village de la Porte et à la commune de Saint-Martin-de-la-Porte.

Le

rapprochement aurait pu être fait avec les « Portes de Fer »

ou

Porțile de Fier

en roumain,

nom des gorges du Danube à la frontière entre la Serbie et la Roumanie, où

« porte » a le sens de ’gorge’.

À Bons, la désignation

vernaculaire « Portes

vielles » (8a)

relevée oralement au début du XIXe siècle et francisée « Porte-Vieille » (8b) et le toponyme

« les

Portes » (cadastre de Mont-de-Lans)

s’appliquent aux différents passages

dans

la montée vers Bons,

à la Porte elle-même, mais aussi à plusieurs autres passages taillés ou franchis par des

rampes, certaines de bois (9).

Il en est de même plus en aval au « Pont des Portes » où les 'portes'

correspondent également aux passages taillés ou sur digues.

À trop se focaliser sur la Porte, on en a oublié qu'il fallait étudier

la globalité du parcours de la voie romaine entre la vallée et Mont-de-Lans, en

l'intégrant de plus dans la voirie environnante, notamment le chemin muletier

par le col de l'Alpe. C'est en définitive tous

les ouvrages d'art de la montée vers Bons depuis le fond de vallée qui constituent les

« Portes vielles ».

__________

En

conclusion, se triturer les méninges sur

la seule

« Porte de Bons » en faisant passer sa fonction première à l'arrière-plan a

conduit à une historiographie qui ne repose que sur des spéculations et qui n'a pas évolué d'un colloque à l'autre.

|

La « Porte de Bons » |

|

|

|

|

|

Cliquer sur les

photos pour les agrandir |

Un grand merci à

l'association Graphe canton d'Échirolles d'avoir publié les Actes du

colloque d'Eybens. Celui-ci avait déjà connu un franc et mérité succès

avec plus de 200 participants.

On

retiendra en particulier l’intéressante proposition de

franchissement de l’éperon de Rochetaillée, au-dessus du

paléolac qui en baignait le pied. Elle

consiste en un audacieux passage en encorbellement (10).

L’hypothèse apparaît convaincante.

Ce

n’est pas le cas de celles avancées pour justifier la

« Porte de Bons »,

qui était avant tout un moyen de franchissement en galerie

d’un éperon rocheux (11).

Comme le résume J.-P. Jospin

« ce n'est ni une porte, ni un

arc de triomphe, mais plutôt un passage taillé dans le

rocher » (12).

__________

Notes :

(1)

Les Actes des

colloques font mention de la tribu des Venisami (francisée bizarrement en

« Vénisanes » au lieu de « Vénisames ») dans la vallée de la Guisane et jusqu’en haut-Oisans.

Cette hypothèse* a pourtant été rejetée dès la fin du XIXe siècle, mais elle

ressort de loin en loin (Prieur, 1968 ; François, Actes 2002).

*

L'hypothèse a été avancée « en se basant uniquement sur la ressemblance des

noms », Vénisanes et Guisane (Prieur, p. 80). C’est linguistiquement

impossible.

Les autres arguments avancés

sont tout aussi irrecevables (Actes 2002, pp. 58-60). Elle est aujourd’hui

d'ordre historiographique.

(2) Actes 2022, pp. 32-39.

(3) La station de Mellosedo

(graphie gauloise) est associée à l'ancien hameau du Dauphin sur la

commune de Mizoën dans Artru, 2016.

(4) Henri Ferrand, cité par François Artru, 2016,

p. 230.

(5) Cette hypothèse obsolète a encore été mentionnée lors du colloque et dans les Actes

2022 (p. 11).

Le passage n'aurait-il pas été taillé

si l'éperon rocheux ne s'était pas trouvé à mi-chemin ?

(6)

Ainsi le « Pas de la Cavalle »

qui figure sur une carte du début du XVIIIe siècle et qui correspond au passage

délicat sur le détour que faisait le chemin royal de Briançon qui abandonnait la

voie romaine au Châtelard pour monter en lacets en direction d'abord du Ponteil

et se raccorder très difficilement avec l'actuelle D 220 taillée dans le rocher.

Donc un passage pour éviter les

« Portes vielles » devenues impraticables.

Les termes « pas » et

« porte » sont ici de quasi synonymes pour désigner les montées scabreuses

jusqu'à Bons. Aujourd'hui, on utilise le mot « rampe » pour qualifier la portion

raide de la route actuelle ouverte en 1840 : la « Rampe des Commères », du nom

du ruisseau canalisé lors de la construction de la route, où « Commères » est

une déformation du nom du comaret des marais, une rosacée qui pousse dans les

lieux humides (Lionel Albertino, « Le

mystère de la Rampe des Commères », Freneytique, juillet 2018).

(7)

Ambroise-Marie Bulliat et Léon Joly,

La Chartreuse Sainte Marie de Portes,

t. 1, James Hogg, Alain Girard, Daniel Le Blévec, 2001, p. 32.

(8a)

Dessin de

Héricart de Thury (ci-contre),

« Monuments celtiques des Alpes, de la Savoie et du Dauphiné » in Jacques

Cambry, Monumens celtiques (...), Paris, An XIII – 1805.

Ce dessin a été le point de départ de spéculations

sur l'existence d'une deuxième porte. Spéculations devenues vaines après avoir

levé le contresens sur le mot "porte" (supra).

(8b) Antoine-Rémy Polonceau,

« Notice sur les vestiges

d'un ancien chemin de communication entre l'Italie et les Gaules »,

La Revue générale de l'architecture, n°2, 1841, p. 67-70. L'auteur,

inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussée, dirigeait en 1809

« le percement d'une

galerie à travers les rochers escarpés des gorges de l'Inferney, pour le passage

de la nouvelle route du Lantaret [sic] ».

Il nota l'existence d'une

« Porte-Vieille »,

selon le nom qu'il releva auprès des habitants,

au-dessus de la galerie qu'il était en train de percer et bien entendu il s'y

rendit et documenta sa visite, non sans se livrer lui aussi à quelques

hypothèses hasardeuses.

(9) Actes 2022, p 25.

(10) Le passage en

« saillie

au-dessus du lac »

avait déjà été imaginé par A.-R. Polonceau lors de sa visite en 1809 (supra).

(11)

Il

n'était pas besoin de faire éclater l’Oisans antique en

le réduisant de fait à la moyenne vallée de la Romanche

par l'introduction à l'amont, en haute Romanche,

haut Oisans et Vénéon, d'une autre peuplade en mal

de localisation, et dont on ignore tout.

D'ailleurs, compte tenu de la présence du paléolac, cette

spéculation interrogerait sur la limite effective du territoire des Ucennii, en amont où en aval du lac, et donc si

Catorissium (supposé correspondre au Bourg-d'Oisans actuel) était dans

l'Oisans

antique ou non !

(12) Jean-Pascal Jospin,

« Territoires

et statuts de deux peuples alpins à la fin de l'âge de Fer : Ucennii et

Tricorii »,

in Actes du XVe colloque sur les Alpes

dans l'Antiquité de la Préhistoire au Moyen Âge : La Notion de territoire dans

les Alpes de la Préhistoire au Moyen Âge, BEPAA, 2019, pp. 207-218, p.

212.

__________

Références :

Actes 2002 - « La voie romaine de l'Oisans »,

Actes du colloque du 8 octobre 2002 à Vizille, association des amis de

l'histoire du pays vizillois, juin 2005.

Actes 2022 - « La voie romaine de Vienne au

Lautaret par Grenoble et l'Oisans »,

Actes du colloque du 15 novembre 2022 à Eybens, Traces d'Histoire,

hors-série, association Graphe

Échirolles/Eybens/Bresson, juin 2023.

François Artru, Sur les routes romaines des Apes Cottiennes, entre Mont-Cenis

et col de Larche, Presses universitaires de Franche-Comté, 2016.

__________

Cet article est susceptible d'être modifié, corrigé, complété au gré

des informations qui me parviennent.