La Grave – La Girose, du

rocher au glacier

Citer

cet article

La Grave – La

Girose, du rocher au glacier

Paul Billon-Grand –

Version 3.0, 8 juillet 2025

|

Figure 1 – Glacier de la Girose, depuis le Plateau d’Emparis. |

« De quoi

la Girose est-elle le nom ? ».

C’est le

titre d’un article très intéressant et bien documenté du géographe Félix

de Montety (1) qui s’interroge sur le nom du

glacier homonyme objet d’un projet d’équipement controversé.

On se

focalise en effet aujourd’hui sur le glacier, mais, d’un point de vue

historique, « la Girose » n’est pas connue en tant que glacier !

C’est en

réalité une portion du versant de la montagne au-dessous du glacier qui

s’appelle « Girose » depuis des ‘temps immémoriaux’, comme on dit ! |

On le connaît grâce

à la présence de cristallières et de filons de plomb sporadiquement exploités

autrefois. Tout se passe comme si, avec le développement du tourisme, on

découvrait ou inventait à nouveau les lieux, en oubliant que « la Girose » est

fréquentée depuis au moins le Moyen Âge, par les habitants (chasseurs, pasteurs,

cueilleurs), par les géomètres, géodésiens et autres topographes, mais aussi par

les prospecteurs et exploitants des cristallières et des mines. Les touristes,

futurs alpinistes, ne sont apparus de façon notable que durant les années 1870,

alors que les habitants s’aventuraient déjà sur les glaciers à la chasse des

chamois ou pour aller et venir entre La Grave et Mont-de-Lans d’un côté et

Saint-Christophe de l’autre par le col de la Lauze (2).

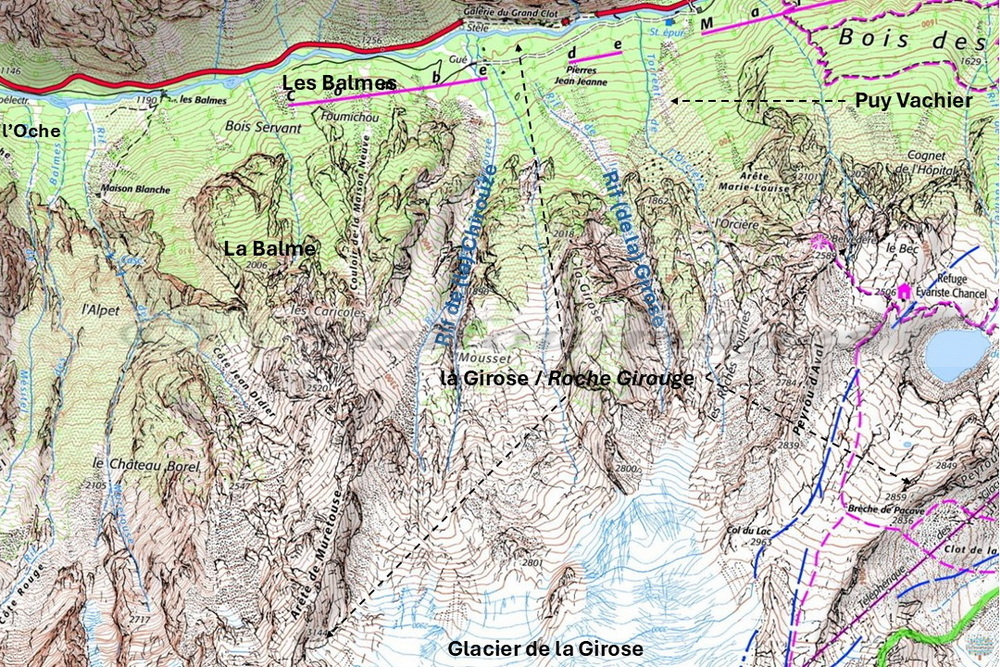

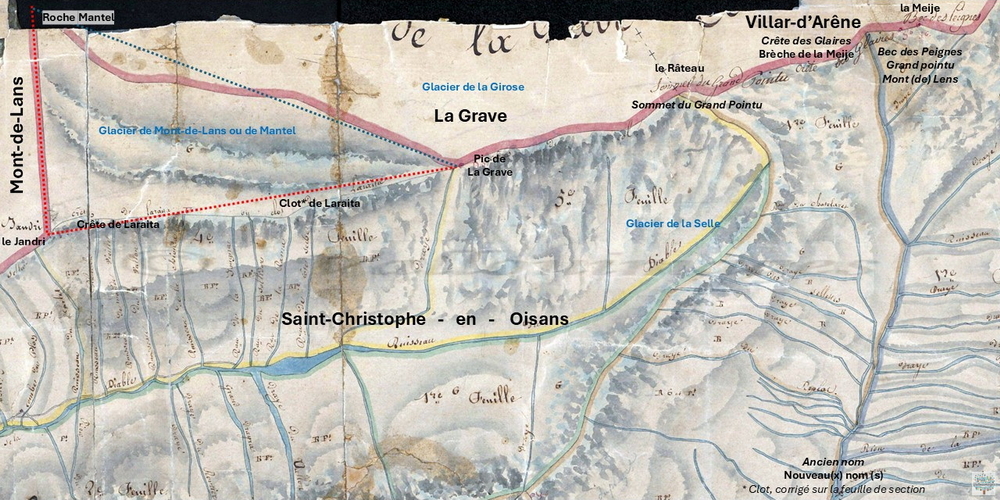

Figure 2 – La Girose, plan de situation. Report des données du cadastre (plans

de section et feuille de la section K). ADHA

Le nom d’un quartier

Le cadastre de la

commune de La Grave, réalisé en 1811, comporte un quartier nommé « Girose »

(3) qui se trouve sur la rive gauche de la Romanche entre

le torrent des Abéous et le Rif de (la) Chirouze d’une part, et s’élève de la

Romanche, en face du Grand Clot (4), jusque vers 2600 m

d’autre part. À l’amont, le quartier de Puy Vachier le sépare de la Romanche

(Fig. 2). Le lieu-dit a été visé et donc géolocalisé depuis le signal des

‘3 petits lacs’ (ils n’existent plus en tant que tels, mais le signal se

trouvait au nord immédiat du Lac Noir sur le Plateau d’Emparis et depuis le

‘signal de Romerta’ (le nom est tombé en désuétude, mais le signal se

trouvait à proximité de Serre Bernard) lors de la triangulation du territoire de

La Grave par les géomètres de 1re classe, MM. Kirwan et Durand, en

1811 (Fig. 3, 4).

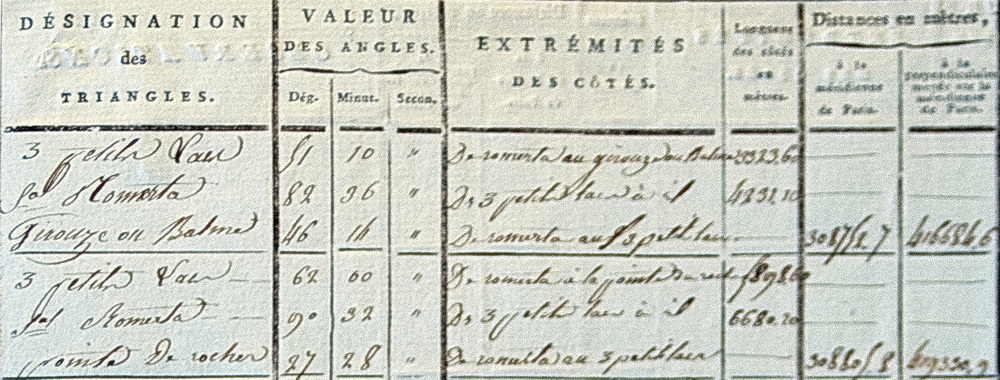

Canevas de triangulation du cadastre de La Grave :

Figure 3 (ci-dessus) – Définition de deux triangles.

Figure 4 (ci-contre) – Girouse tel qu’écrit sur le canevas.

La réponse à la

question de départ apparaît donc simple : « la Girose » est le nom du quartier

rocheux situé dans la pente juste au-dessous du glacier, tel que défini par le

cadastre et confirmé par la carte IGN au 1/25 000 (Fig. 2). Au sens strict,

le secteur nommé « Girose » ne couvre donc pas la zone glaciaire.

Mais comme il est

courant en montagne, par éponymie, le nom s’est transmis au torrent qui le

traverse, puis au glacier qui le domine et est même monté jusqu’à la crête avec

le « Col de la Girose », qui lui-même se cache dans la crête du Col sur

le tableau d’assemblage du cadastre de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans

(1929) et dans le Glacier du Col de l’autre côté, pour le « Glacier de la

Selle ».

De prime abord, ce

nom « Girose », prononcé [d͡ʒiruzə] (‘djirouze’, ‘r’ roulé), paraît

effectivement obscur. On ne peut pas le rattacher à un paronyme en français ou

en patois local (5) qui aurait pu le remotiver. Mais on

peut bien sûr le rapprocher de « Chirouze », prononcé [t͡ʃiruzə] ('tchirouze',

'r' roulé) qui nomme un

autre torrent émissaire du bassin glaciaire de la Girose, au sens bien établi

dans la région de ‘lieu rocheux’ ou de ‘gros rocher’. L’un et l’autre nom, « Girose,

Chirouze », sont deux variantes phonétiques, et peut-être diachroniques, issues

d’un même étymon rattaché à la racine *kar, *gar, *gir =

‘rocher, hauteur" (6), avec le suffixe -osa courant

dans la région. Ils nomment les masses rocheuses qui dominent la rive gauche

de la Romanche à la hauteur du Grand Clot.

« Girose » est

apparenté aux ‘torrents rocheux’ ou ‘torrents des rochers’ des vallées

voisines : « Gyronde, Gironde, Gérendoine » en Vallouise (7),

« Rio Geronda » dans la haute vallée de Suse (It.).

« Chirouze » est

encore compris et présent localement (en Briançonnais une _chirouze_

désigne une ‘grosse pierre dans le lit d’un torrent’

(Figure 5 ci-dessus, Pont de la Chirouze, Saint-Martin-de-Queyrières, photo P.

B-G).

Il peut correspondre

à une évolution minime dans le temps ou/et dans l’espace de la prononciation de

« Girose » au niveau de la première syllabe, [‘d͡ʒi-] > [t͡ʃi-] (‘dji-’ > ‘tchi-‘),

la seconde restant inchangée (‘o’ se prononçant [u] (‘ou’). Toutefois, on peut

aussi considérer que les différences entre les deux graphies restent dans la

limite de la variabilité des transcriptions phonétiques (8).

Dans les deux cas, on se trouve face à deux variantes d’un même toponyme

pour nommer le grand versant rocheux sous le glacier (9).

L’évolution du nom

Girose

Il est difficile de

suivre l’évolution du nom dans le temps dans la mesure où, contrairement à « Gyronde »

(en Vallouise), on ne dispose pas de formes anciennes, du moins en l’état de la

connaissance. Ni les cartes anciennes (XVIIe, 1re moitié XVIIIe

s.) à petites échelles, ni les cartes à plus grande échelle (1/86 400) de la

seconde moitié du XVIIIe siècle (Cassini et Bourcet) ne mentionnent

« la Girose ». Même les minutes au 1/14 400 de Bourcet de la Saigne ne

l’indiquent pas, mais elles permettent toutefois de bien suivre la route dans la

vallée de la Romanche avec les noms des différents ponts et donnent une bonne

idée du versant de la Girose. Elles introduisent même une (encore énigmatique)

Pointe Haute du Grand Glacier (hors champ).

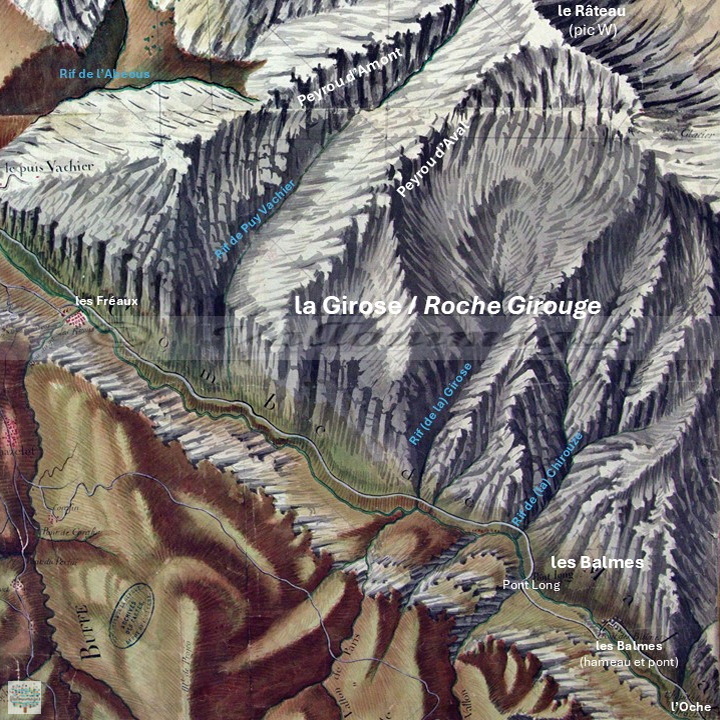

Tiens, tiens, y

aurait-il un grand glacier dans le secteur (infra) ? (Fig. 6).

Figure 6 – Extrait des Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne, v.

1750. SHD.

Les plus anciennes

mentions remontent à la fin du XVIIIe siècle avec l’arrivée des

premiers voyageurs naturalistes, souvent à la recherche de minerais, minéraux et

autres crystaux.

Ainsi, Jean-Étienne

Guettard (10), à la suite de son second voyage en Dauphiné

en 1775, désigne « le (les) glacier(s) de Girose »

(11),

« le glacier de la montagne de Girose »

(12)

et « la montagne de la Girose »

(13).

On notera l’hésitation sur l’utilisation de l’article défini (Annexe 2 - § 4).

De même, Antoine d’Hellancourt,

lors de son voyage en Oisans en 1785, mentionne « la montagne d’Échilose »

(14)

et décrit « la mine d’Échilose […] précisément sous un glacier […] »

(15),

dont Paul Guillemin rectifie le nom en note : « le vrai nom est Girose : il est

resté appliqué à la mine de plomb et au beau glacier qui plonge vers la

Romanche. » Toutefois, Paul Guillemin saute une étape car l’analyse (16)

rattache « Échilose » à « Chirouze » en roulant le ‘r’, qui lui-même est une

variante de « Girose ».

Les deux sont

d’accord sur la montagne et la mine « de Girose » pour Guettard et « de Chirouze »

pour d’Hellancourt. Les deux variantes avaient donc cours simultanément pour

désigner la « montagne de Girose », située au-dessous le glacier.

Louis-Étienne

Héricart de Thury, ingénieur des mines, à la suite de ses voyages de 1805 à

1807, évoque « … les riches filons de plomb de Giroze, de l’Ourcière et de

Pariset, situés au milieu des glaciers de la commune de la Grave … » et parle

des « granits de Girauze » et des « cristallières de Girauze »

(17),

dans une graphie, certes homophone en français mais plus du tout en patois

local, reprise plus tard par Bernard Amouretti (18).

Le Journal

d'agriculture et des arts pour le département des Hautes-Alpes publie en mai

1809 un rapport sur les mines de l’arrondissement de Briançon, qui mentionne les

filons de l’Ourcière, et « au lieu-dit Girose, près des glaciers […] »

(19).

Le cadastre de la

commune de La Grave réalisé en 1811 introduit deux graphies, Girouse dans

le canevas trigonométrique et Roche Girouge dans les états de sections.

Les deux opérations n’ayant pas été réalisées par les mêmes personnes, on est

confronté à la difficulté de la variabilité phonétique déjà évoquée (20).

Sachant que le ‘o’ se prononçait [u] (‘ou’), Girouse correspond à « Girose »,

tandis que l’informateur pour les états de sections devait prononcer [d͡ʒirudzə]

(‘djiroudze’), très proche de [d͡ʒirudʒə] (‘djiroudje’). Le pléonasme Roche

Girouge, lui, indique que la signification du nom étant perdue, il a fallu

le remotiver par un synonyme. La toponymie est remplie de ce genre de doublon (21) !

En 1908, Jules

Ronjat, linguiste occitan, reprend Roche Girouge et en fait « la vraie

forme indigène » francisée qu’il reconstitue en Rocha Giroujo (22),

à prononcer [d͡ʒirudʒə] (‘djiroudje’) ou [d͡ʒirudzə] (‘djiroudze’), soit [d͡ʒiruzə]

(‘djirouze’, ‘r’ roulé), soit Girose.

Il a en outre émis

l’hypothèse que Roche Girouge correspondrait à ‘roche gelée ou gelive’

d’un latin *gelotica (23). Dans une communication à

la Société d’Études Provençales en 1907, il avait été plus précis : « Rocha

Giroujo (lat. gelotica croisé avec gelosa dans la graphie

administrative Girose. »

(24).

Il s’agissait d’un curieux croisement entre deux termes qui correspondent à deux

idées opposées : ‘roche gelée’ celle d’un durcissement ou de la cristallisation

par le froid, ‘roche gélive’ celle d’une fracturation de la roche par le froid.

En ne retenant que *gelotica, il privilégie la gélivation qui ne fait pas

particulièrement partie des propriétés des granits et des gneiss.

De Guettard à Ronjat,

en passant par le cadastre, on reste dans la limite de la variabilité des

transcriptions phonétiques : girouse, giroze, girouge,

giroujo

(25)

ne sont que des versions phonétiques de girose.

On réalise que

jusqu’aux premières décennies XXe siècle, « la Girose » n’est connue

que pour ses mines et cristallières. Du grand glacier, il n’est pas question

sauf pour indiquer la dangerosité de leurs exploitations intermittentes et de

peu de rapport.

Le glacier au Moyen

Âge

Pourtant il était

bien là, mais on ne s’y intéressait pas beaucoup. La pauvreté de la toponymie

d’altitude concernant les sommets, les cols et les glaciers est bien connue (26,

27), mais on trouve néanmoins des références aux glaciers

dans des documents remontant au Moyen Âge. La plus ancienne mention date de 1318

dans un document de bornage à Mont-de-Lans, parrochia de Lento dans le

document, où l’expression usque ad nives varias, ‘jusqu’aux neiges

changeantes’ correspond au bornage d’une ‘montagne’ (pâturage) à la limite des

névés, c’est-à-dire ici à la limite ouest du Glacier de Mont-de-Lans. Dans le

même texte, un bornage est fixé ad usque Mantellum, sommet de Roche

Mantel, donc à la limite du Glacier de Mantel au XIVe siècle. Cela

fait dire à André Allix que « nous avons là une forte présomption que le Glacier

de Mont-de-Lans ou de Mantel au XIVe siècle oscillait dans des

limites voisines de celles qu’il a connu au XIXe »

(28).

Deux autres documents du XVe siècle, également relatifs à des

bornages dans le vallon de Lanchâtra, mentionnent l’un, une montagne qui se

termine au glacier, et l’autre, un glacier qui pousse sa langue jusque dans

l’herbe, ce qui laisse présager une poussée glaciaire (29).

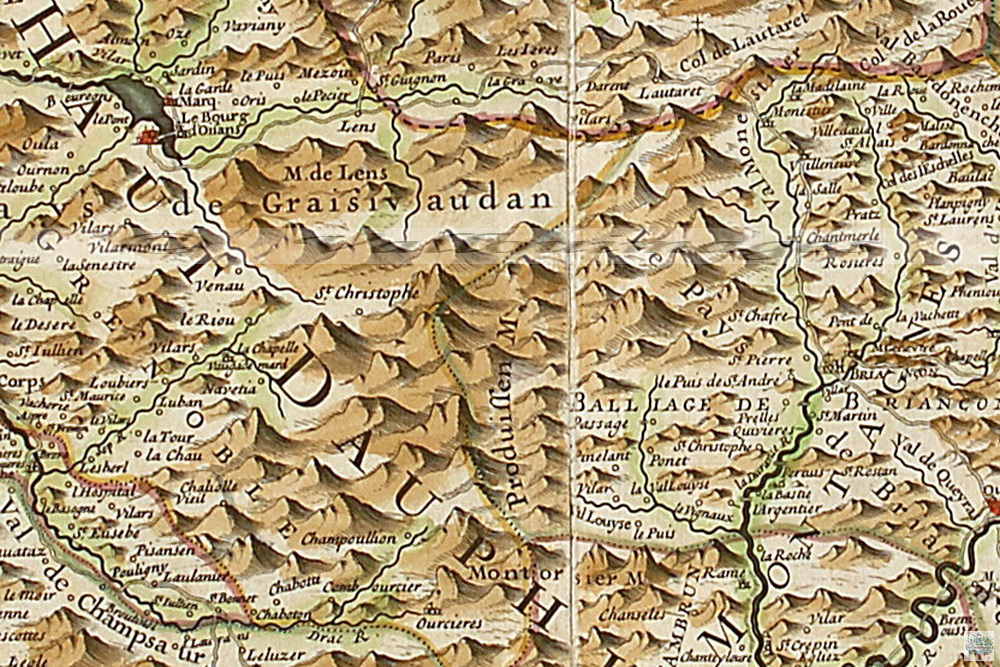

Les cartes anciennes

Les cartes anciennes

ne mentionnent pas directement les glaciers, qui ne sont pas représentés, mais

ils apparaissent dans les Montagnes ou Les Neges ne Fondes jamais, nom

qui figure sur plusieurs cartes de la fin du XVIIe siècle ou du début

du XVIIIe, comme chez La Blottière. Jusqu’au milieu du XVIIIe

siècle, les noms concernent des massifs entiers, ainsi tout l’ensemble

montagneux, entre Mont-de-Lans et le Lautaret, aujourd’hui massif de la Meije,

avec ses glaciers et ses sommets, était regroupé sous des appellations générales

comme « Montagne de Malavalle, vis-à-vis les vilages de la Grave et de

Villars d’Arayne sur lesquelles il y a beaucoup de glaciers »

(30).

Le général de Bourcet parle aussi « des glaciers de la Montagne de Malavallée »

(31).

Dans ce cas, la montagne est désignée en référence à la vallée de la Romanche.

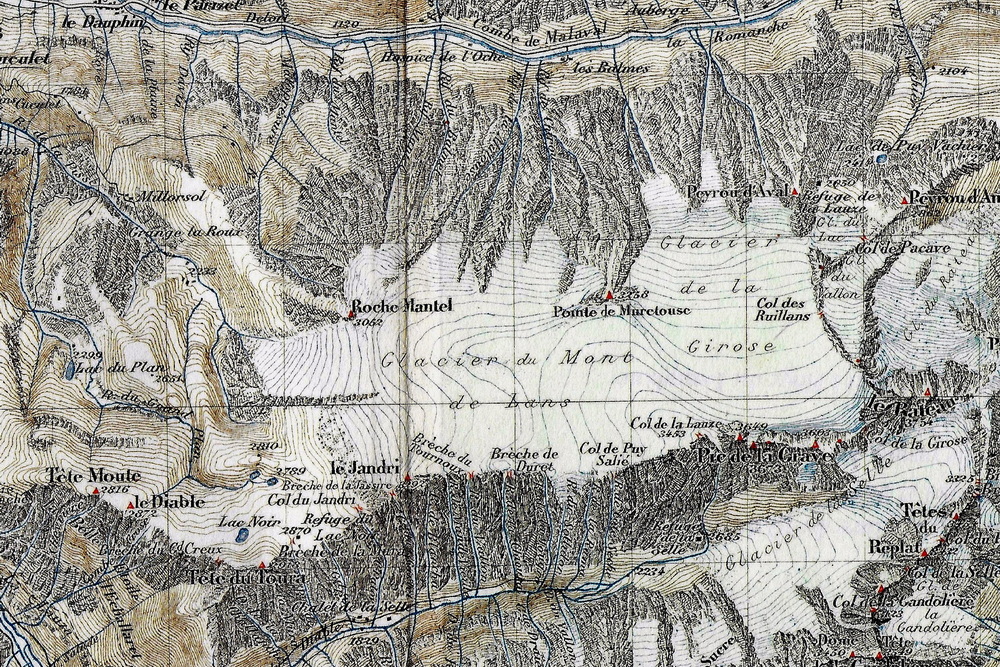

Figure 7 – Extrait des Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne,

secteur du Grand Glacier, v. 1750. SHD.

Les minutes de la

carte de Bourcet de la Saigne (Figures 6 du côté de la Girose et 7 du côté des

sommets) au milieu du XVIIIe siècle ne représentent pas les glaciers,

mais font ressortir un nom de sommet intéressant, la

« Pointe Haute du Grand

Glacier ». Qu’il s’agisse du Pic Ouest du Râteau ou du Pic de La Grave, la

désignation « Grand Glacier » est suffisamment explicite. Deux autres sommets de

la crête sont désignés par les « deux pointes du Haut Glacier ». Aucun doute,

nous y sommes ! Toutefois, les discordances sont trop nombreuses entre les

minutes et le canevas de triangulation pour être sûr des équivalences avec les

noms sur les minutes et des localisations.

Le Mont (de) Lens

Dans les dernières

décennies du XVIIe siècle, un autre nom apparaît sur les cartes pour

désigner le massif de la Meije : Mont de Lens, avec une variante Mont de

Liens sur une carte de Nicolas Sanson de 1710. L’ancienne petite route de

Grenoble à Briançon traversait la parrochia de Lento (supra), soit

la ‘paroisse de lent’ : elle rejoignait le village de Lent, puis

Lens, et enfin Lan, Lans, par une montée raide et scabreuse

depuis le Châtelard, – qui lui valut les désignations puis les noms de Mont

de Lens, et in fine de « Mont de Lans », où ‘mont’ a ici le

sens de ‘passage, col’–, et redescendait ensuite sur le hameau du Chambon au

bord de la Romanche d’où elle rejoignait la Combe de Malaval (32)

(Fig. 8). On serait donc passé de Lento (ablatif locatif), à Lent,

Lens, Lan, pour finir à Lans (où le ‘s’ final normalement se

prononce ou se prononçait). Le changement de graphie a probablement accompagné

une évolution de la prononciation de [lɛ̃s] à [lɑ̃s].

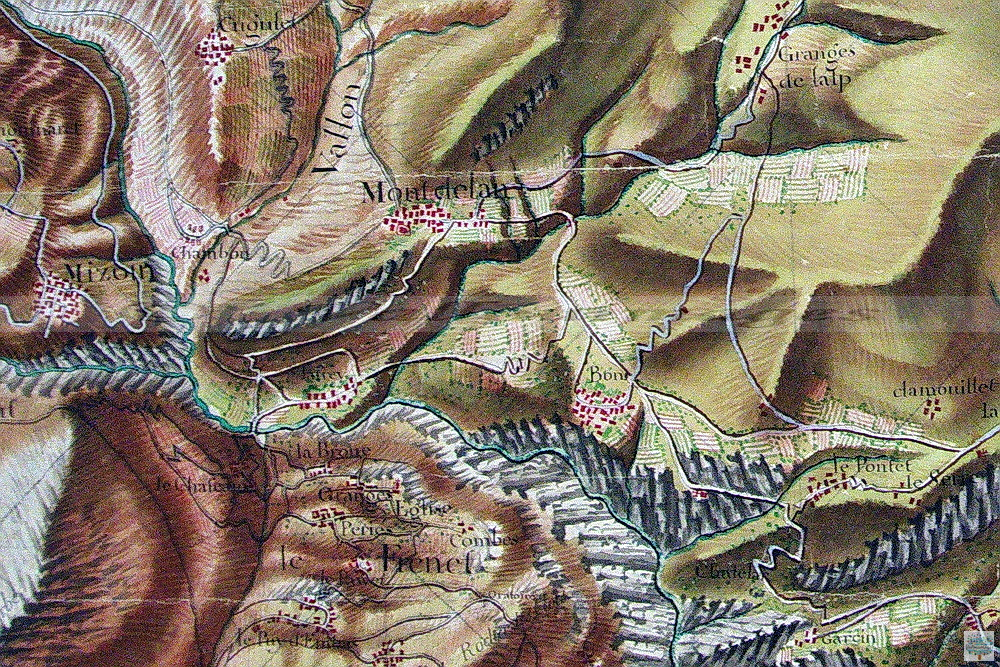

Figure 8 – Extrait des

Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne, v. 1750. SHD.

Le village de Mont de Lan(s) et ses environs.

Lento, Lent, Lens,

Lan, Lans

seraient à rattacher à lanche qui correspond en domaine gallo-roman des

Alpes à : « un terrain escarpé en montagne, une bande de terre allongée

(herbeuse ou boisée) orientée dans le sens de la pente, un espace très délimité

resserré en pointe entre ravins » (33). Un nom qui décrit

bien le versant sous la calotte de glace dans la vallée de la Romanche.

Lanche serait à comparer avec fèche, qui dans le patois occitan de La

Grave signifie « une bande étroite qui permet de circuler entre les rochers sur

une pente raide ». Le nom a donné le verbe s’enfècher, « se perdre entre

les rochers en voulant circuler d’un fèche à l’autre, mais en ne trouvant

plus le chemin pour redescendre », autrement dit « s’embarrer ». Les fèches

sont nombreuses sur ce même versant, l’une d’elles s’appelle Fèche Ronde

et correspond à un filon de plomb. C’est également le cas des Enféchores

(‘ch’ prononcé ‘tch’), « des bandes étroites qui permettent de monter en évitant

les rochers » (34).

Figure 9 –

Nicolas Sanson, Gouvernement général du Dauphiné, 1692.

Sur une carte de

1692 (Figure 9), Nicolas Sanson distingue le Mont Produissen pour le

massif des Écrins et le Mont de Lens pour le massif de la Meije (35).

D’une part, le Mont de Lens est bien individualisé par sa situation entre

le Mont Produissen et la vallée de la Romanche, – il va grosso modo

(36)

du Jandri au Col du Lautaret –, au point qu’il a été considéré par W.-A.-B.

Coolidge comme l’un des noms de la Meije au cours de son histoire

(37) ;

et d’autre part, il n’y a pas d’ambiguïté avec le village de Lens marqué

au-dessus de la Romanche. D’autres cartes étudiées par Coolidge confirment que

les noms du village et du massif sont devenus deux noms distincts au cours du

XVIIIe siècle.

Les noms de la

paroisse et du village sont donc montés sur les sommets, où ‘mont’ a repris son

sens de ‘montagne’.

La formation des

communes à la révolution a figé « Mont-de-Lans » pour la commune et libéré

« (le) Mont (de) Lens » pour la montagne. Les récits des voyageurs ont en

quelque sorte entériné et popularisé ce nom, d’une part pour le sommet

(au sens le plus large) de la Meije elle-même, d’autre part pour son petit

massif face à La Grave, et enfin pour ses glaciers, « les Glaciers du

Mont de Lens ». On ne pouvait que les désigner comme tels, avant de les

nommer ainsi.

Les descriptions de

William Brockedon parlent d’elles-mêmes. Voici comment il découvre la Meije,

pardon le Mont Lens, avant d’arriver à La Grave en venant de

Villar-d’Arêne en 1824 :

« Tout d’un coup

s’ouvre devant les yeux du voyageur le petit territoire du village de La Grave,

un paysage grandiose. Mont Lens s’élève en face, ses flancs recouverts de

glaciers, et sa base descendant à une très grande profondeur dans la gorge. »

(38).

« Au détour d’une

avancée de rocher […], la neige et les glaciers du Mont Lens se

révélèrent soudain, illuminés par la lune d’un éclat particulier, tandis que la

base de la montagne, s’enfonçait dans le brouillard et l’ombre indéfinie. »

(39).

Puis la descente de

La Grave à Mont-de-Lans :

« Après avoir épousé

l’un des contreforts du Mont Lens, car le trajet depuis La Grave se fait

en réalité à son pied, nous traversâmes le village de Mondelent […]. »

(40).

Les observations

qu’il rapporte et diffuse conduisent à considérer que le Mont Lens est

bien la Meije, sommet, et tous ses contreforts et prolongements « surmontés çà

et là par des glaciers qui semblaient se découper sur le ciel ».

Il rapproche village

et sommet : « Mondelent, village romantique dont le nom dérive évidemment

du Mont Lens. » Eh non ! c’est le village qui est l’éponyme (supra).

Figure 10 – Sabatier – « Sommet du glacier de La Grave » (41)

Il s’agit probablement de notre glacier qui n’avait pas encore son nom.

Autrement dit, il n’y avait rien d’extraordinaire à s’aventurer sur les glaciers

au milieu du XIXe siècle.

Grâce à Brockedon,

encore, la 1re édition du Guide Murray pour la Suisse, la Savoie

et le Piémont (p 335) mentionne « les vastes glaciers du Mont-de-Lens »

qui s’étendent « en face de La Grave »

(42).

Ce nom connut donc

un petit succès parmi les touristes britanniques, mais qui n’alla pas au-delà

des premières indiscrétions concernant les travaux préparatoires à la

réalisation de la carte de l’état-major.

La carte de l’état-major

Car dans le même

temps les ingénieurs géographes de l’état-major effectuaient sur le terrain les

levés de la future carte qui sortira en 1866. Avec l’appui de James Forbes et la

recommandation d’Élie de Beaumont, Francis Fox Tuckett put se rendre au Dépôt de

la Guerre en juillet 1862 où il rencontra les officiers géographes et put

récupérer une copie de la « feuille Briançon » de la carte de l’état-major en

préparation au Dépôt de la Guerre. Il publia une synthèse des informations

recueillies dans un article (43) à la Royal Geographical

Society au mois de décembre 1862. Cette publication mettra fin aux

tâtonnements de ses compatriotes, confondra les approximations et erreurs et

lancera par la même occasion l’assaut sur les Écrins en découvrant sa

face nord.

Les ingénieurs

militaires avaient opté pour le nom vernaculaire des Gravarots et la carte

imposa définitivement « la Meije » pour nommer le sommet et son massif. Le nom

ne fut guère discuté sur le fond, « l’aiguille du Midi ou du Midy (Bourcet) de

La Grave », mais le fut plus sur la forme simplifiée du nom vernaculaire.

Surtout pour le

sujet qui nous occupe, ils avaient réduit le territoire de l’ancien « Mont

(de) Lens », devenu « Mont de Lans » au grand glacier, calotte sommitale de

la montagne du Mont de Lans. Le grand glacier s’appelait enfin « Glacier du Mont

de Lans ».

Un seul nom pour une

immense étendue de glace qui se développait sur les territoires de trois

communes : La Grave, Mont-de-Lans et Saint-Christophe. La Grave en possédait la

plus grande surface alors que Mont-de-Lans n’en possédait qu’une faible étendue

à la marge nord-ouest du dôme glaciaire vers Roche Mantel, parfois dénommée

« Glacier de Mantel ». Mais la partie sommitale à l’ouest du Dôme de la Lauze se

trouvait sur le territoire de Saint-Christophe.

Il y avait là une

discordance entre le cadastre de La Grave, qui date de 1811, et celui de

Saint-Christophe qui lui est postérieur de 18 ans (1829) pour la partie ouest du

glacier. En effet, la partie ouest du Glacier de Mont de Lans du Dôme de la

Lauze au Jandri et à Roche Mantel figurait sur les cadastres des deux communes

(Figures 16 et 17). Se reporter à l’Annexe 2 – Délimitation des communes de La

Grave et de Saint-Christophe-en-Oisans (infra).

Une nouvelle

toponymie

La carte de

l’état-major (feuille de Briançon, n° 189, Figure 11), publiée en 1866 au

1/80 000, mais connue dès 1862 par les informations diffusées par F.F. Tuckett

au sein de l’Alpine Club, renouvela complètement la connaissance de la

topographie des hautes montagnes du Dauphiné, ce qui en facilita grandement

l’exploration. Bien qu’elle ait contribué à l’enrichissement de la toponymie,

les blancs restaient encore nombreux. Particulièrement dans le secteur du

Glacier du Mont de Lans. Néanmoins elle servit de base à toutes les

améliorations successives, et suscita plusieurs vocations de cartographes

toponymistes parmi les touristes devenus alpinistes. Paul Guillemin et Henry

Duhamel, en particulier, s’attelèrent à combler les trous, non sans introduire

d’ailleurs des erreurs par rapport aux noms utilisés localement (44).

Figure 11 – Extrait des

minutes

au 1/40 000 de la carte de l’état-major, centré sur les glaciers

Il fallut attendre

l’année 1875 pour rencontrer la première citation du « Glacier de la Girose ».

Au moins une demi-douzaine d’alpinistes eurent l’occasion de le traverser cette

année-là et l’une de ces traversées fit l’objet d’un compte-rendu : « Le 3 août,

M. Henriot, avec le guide Alexandre Pic, de La Grave, quittait La Grave à trois

heures du matin, traversait malgré un épouvantable orage, les glaciers du

Lac, de la Girose et du Mont-de-Lans, et arrivait à huit heures et demie à

Vénosc. » Tous les autres l’avaient également traversé, mais il fut le seul et

le premier à l’écrire. Le « Glacier de la Girose » venait d’entrer par la petite

porte dans la nomenclature des glaciers des Écrins.

Ce n’était encore

qu’une désignation, mais très vite Paul Guillemin et Henry Duhamel en firent un

toponyme en l’introduisant dans leurs esquisses de cartes. La carte du

Haut-Dauphiné (45) (Figure 12) d’Henry Duhamel publiée en

1887 constitua une nouvelle référence topographique et toponymique du massif des

Écrins que la carte de l’état-major reprendra. Le « Glacier du Mont de Lans »

est divisé en deux sur une ligne reliant la Pointe de Muretouse au Dôme de la

Lauze : à l’ouest le (nouveau) « Glacier de Mont de Lans », à l’est le « Glacier

de la Girose » qui culmine au « Col de la Girose ». Dans le Guide du

Haut-Dauphiné (46) à l’entrée ‘Pointe de Muretouse’, il est

écrit : « Du Col de la Lauze, on atteint ce sommet, point culminant de

l’arête rocheuse soutenant la rive gauche du Glacier de la Girose, en

suivant dans la direction N.-N.-O. l’extrémité orientale du plateau du

Glacier du Mont-de-Lans. (sic) » La séparation est actée, l’un à

l’est, l’autre à l’ouest de cette ligne fictive.

Figure 12 – Extrait de la carte

du Haut-Dauphiné de H. Duhamel, centré sur les glaciers. Bibliothèque

dauphinoise.

Le nom « Glacier du

Mont de Lans » fait toujours référence à un mont « de Lans » fictif. Mais

depuis, on est passé doucement à « Mont-de-Lans », commune, – ce qui représente

un changement d’éponyme –, pour aboutir à « Glacier de Mont-de-Lans » après

suppression de l’article. L’IGN a cru bon de rajouter le nom historique (supra)

« Mantel » qui désignait l’extrémité ouest de la calotte glaciaire disparue

depuis, pour aboutir à « Glacier de Mont-de-Lans ou de Mantel » (Fig. 13).

Le « Col de la

Girose » et le « Glacier de la Girose » eurent leur entrée dans le Dictionnaire

géographique et administratif de la France et de ses colonies (47)

de Paul Joanne :

« On donne le nom de

glacier de la Girose à la grande branche nord-est du vaste glacier du

Mont-de-Lans qui forme la ligne de faîte entre la Romanche au nord et le

ruisseau du Diable ou de la Selle, affl. dr. du Vénéon au sud. Le glacier de

la Girose dont les limites ne sauraient être exactement définies à l’ouest

où il se réunit au glacier du Mont-de-Lans proprement dit est encadré

[…] ». L’ambiguïté demeure entre une branche du Glacier du Mont-de-Lans et un

glacier à part entière.

Le devenir de la

calotte glaciaire

Aujourd’hui la

calotte est en cours de fragmentation et les deux glaciers sont maintenant

séparés à la suite de la disparition de la glace dans une bande aboutissant au

Col de Puy Salié (Figure 13). L’état du Glacier de Mont-de-Lans s’est fortement

dégradé ces dernières années, et son extrémité ouest est en danger, alors que le

Glacier de la Girose résiste mieux grâce à un bassin d’alimentation plus vaste

et orienté au nord. Il n’est plus une branche du ‘grand glacier’ du Mont-de-Lans

devenu moribond. Les deux glaciers vont continuer leur évolution avec des

dynamiques différentes. Le premier est en fort déséquilibre et sa position d’équilibre pourrait bien être sa disparition, le

second fera de la résistance plus longtemps.

Figure 13 – Extrait de la carte IGN au 1/25 000, centré sur les glaciers.

Géoportail, 2025

Figure 14 – État de la calotte glaciaire de Mont-de-Lans. Google Earth.

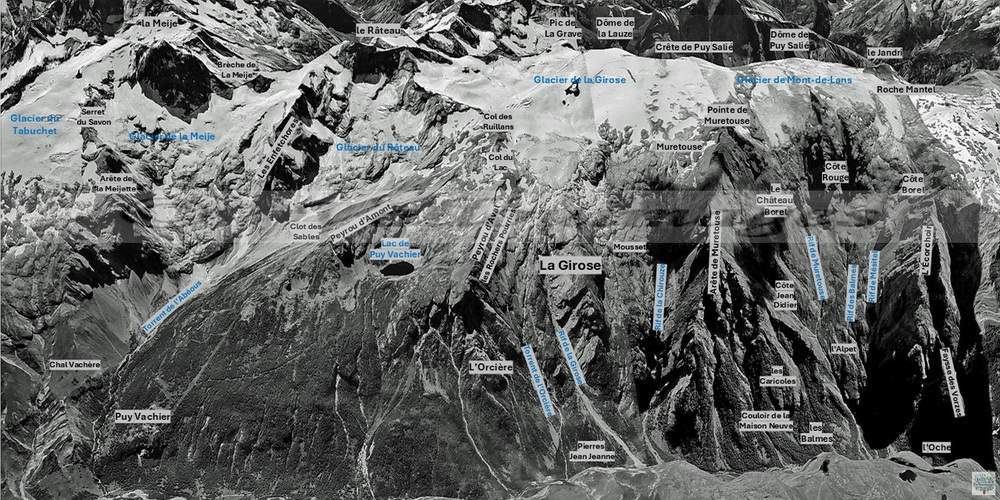

« De quoi la

Girose est-elle le nom ? ».

Figure 15 – Panorama toponymique de la Girose. Google Earth.

Eh bien ! de bas en

haut, « la Girose » est devenu le nom de toute la partie centrale du versant

photographié (Figure 15), de la roche du versant à la glace du sommet.

C’était l’histoire

d’un quartier de ‘rocher’ devenu ‘glacier’ mais où la ‘roche’ à nouveau étend

son emprise.

Imagine-t-on la

calotte glaciaire devenir un dôme rocheux, comme un crâne chauve ?

__________

Annexe 1 –

Délimitation des communes de La Grave et de Saint-Christophe-en-Oisans

Il y avait une

discordance entre le cadastre de La Grave, qui date de 1811, et celui de

Saint-Christophe qui lui est postérieur de 18 ans (1829) pour la partie ouest du

glacier. En effet, la partie ouest du Glacier de Mont de Lans du Dôme de la

Lauze au Jandri et à Roche Mantel figurait sur les cadastres des deux communes

(Figures 16 et 17). C’est surprenant car la topographie selon les eaux pendantes

aurait dû conduire à maintenir le rattachement du glacier à La Grave. Mais la

formulation ambiguë du procès-verbal de délimitation de La Grave avec

Saint-Christophe en 1811 est entérinée par le procès-verbal de délimitation de

Saint-Christophe avec La Grave (1827, infra) lors de la réalisation de

son propre cadastre, sans que La Grave s’y oppose. À l’époque, ce bout de

territoire en glace n’avait pas de valeur, il n’en est pas de même aujourd’hui.

Peut-être, Saint-Christophe espérait-il récupérer quelques cristallières ou

mines.

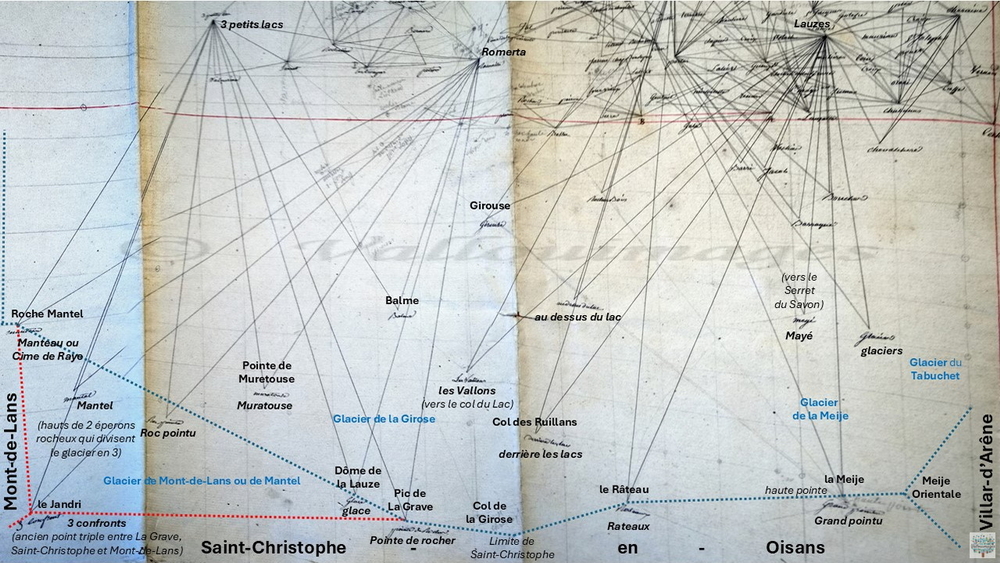

Figure 16 - Canevas de la triangulation

de La Grave (ADHA, 1811).

Figure 17 – Tableau d’assemblage de

Saint-Christophe (Archives départementales de l’Isère, 1829).

Les deux figures

présentent la limite des communes de La Grave et de Saint-Christophe (tirets

pointillés) depuis le point triple entre La Grave, Villar-d’Arêne et

Saint-Christophe appelé Grand Pointu jusqu’au point triple (marqué ‘3

confronts’) entre La Grave, Saint-Christophe et Mont-de-Lans, selon les

procès-verbaux de délimitation respectifs entre La Grave et les autres communes.

Le document de

triangulation de La Grave rattache la totalité du « Glacier de Mont-de-Lans ou

de Mantel » à la commune de La Grave (trais en pointillés rouges), contrairement

au cadastre de Saint-Christophe qui se l’approprie (traits en pointillés verts),

ce qui correspond à la situation actuelle. Il faut dire que la formulation du PV

de délimitation de La Grave avec Saint-Christophe en 1811 est très floue en

ouvrant la porte aux deux interprétations :

« la ligne qui

sépare leurs territoires (de La Grave et de Saint-Christophe) se dirige à

l’ouest et suit la crête des glaciers ou rocher jusqu’au plus haut sommet de la

Roche de Mantel ; sommet de rocher qui sert de séparation aux trois communes de

La Grave, Saint Christophe et le Mont de Lans. »

Les noms indiqués

sont nombreux, mais souvent difficiles à relier à des noms existants et en

général pas géolocalisables, d’autant plus que les noms sur les lignes de

délimitation peuvent différer d’une commune à l’autre.

Néanmoins, pour ce

document relatif à la triangulation du cadastre de La Grave, on peut établir les

correspondances suivantes sur la limite sud de La Grave, d’est en ouest :

Grand pointu,

qualifié de ‘haute pointe’, pour « la Meije » (sans autre distinction

entre ses différents pics) ; Rateaux, évidemment pour « le Râteau » ; ‘limite de

Saint-Christophe’, pour « Col de la Girose » ; ‘pointe de rocher’,

pour « Pic de La Grave » ; ‘glace’, pour « Dôme de la Lauze » ; ‘3

confronts’, pour « le Jandri », point triple.

Les géomètres ont eu

sous leurs yeux l’ensemble du versant nord de la Meije et le document qui en

résulte peut tenir lieu de référence à l’époque de sa réalisation.

Les cadastres de

Villar-d’Arêne et de La Grave ont été réalisés en même temps et par les mêmes

géomètres de 1re classe, MM. Kirwan et Durand (48),

respectivement en 1810 et 1811. C’est probablement à cette occasion que le nom

Grand pointu a été introduit à partir de ce qu’ils ont vu lors des

opérations de triangulation. Et vu des hauteurs de La Grave ou de Villar-d’Arêne

d’où les sommets ont été visés (infra), il n’y a qu’un seul Grand

pointu possible, le « Grand Pic de la Meije », c’est-à-dire « la Meije »,

puisqu’à l’époque, on ne distinguait pas tous les sommets secondaires,

occidental, central, oriental. Il n’y avait qu’un seul sommet, au sens de plus

haut point d’une montagne, et avec un seul nom pour l’ensemble. En ce sens, que

le point triple exact se trouve au Pic Oriental ou à un autre ne changeait rien.

D’ailleurs, le nom et le qualificatif de ‘haute cime’ ne pouvaient

convenir qu’au sommet pointu de la Meije. Dans ce contexte, les PV de

délimitation de Villar-d’Arêne et de La Grave concordent entre eux et avec la

topographie.

On notera que ce nom

se rajoute aux désignations anciennes (supra) et au nom local à La Grave,

Meidjo ou « Aiguille du Midi/Midy » pour les ingénieurs géographes

militaires en 1750, mais vu de Villar-d’Arêne le Grand pointu n’indiquait

pas le midi (supra).

|

|

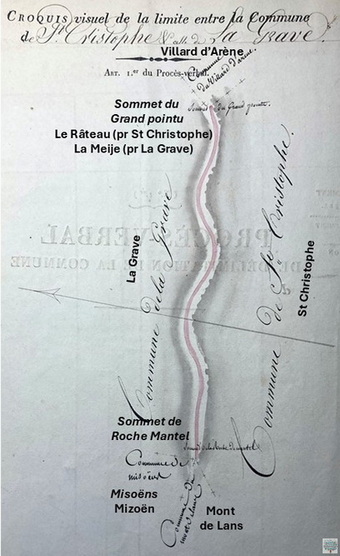

Le PV de

délimitation de la commune de Saint-Christophe établi en 1827 en prenant

pour point de départ celui du périmètre de La Grave à la Roche de Mantel,

lève l’ambiguïté :

« Du

Sommet de la roche de Mantel qui forme le point de contact des quatre

communes, du Mont de Lans, Misoëns, La Grave et St Christophe, nous

avons reconnu […] que la ligne séparative des deux territoires était

formé (sic) de l’ouest à l’est par la crête des glaciers

ou rochers jusqu’à un rocher appelé le grand pointu qui fait la limite

entre La Grave et Villard d’Arène. »

(49).

La limite,

toujours actuelle, entre les territoires de Saint-Christophe et de La

Grave va donc de Roche Mantel au Grand Pointu, point triple entre

les communes de Saint-Christophe et de Villar-d’Arêne, d’abord par une

échine glaciaire entre les glaciers du Mont de Lans et de la Girose,

puis par la crête rocheuse, depuis approximativement le Pic de La Grave

et jusqu’au Grand Pointu, clairement identifié à la Meije sur les

cadastres de La Grave et de Villar-d’Arêne, sans distinction à ce stade

entre ses pics, même si on sait aujourd’hui que le point triple est le

Pic Oriental.

Figure 18 – Croquis visuel de la limite entres les communes de

Saint-Christophe et de La Grave.

Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de

Saint-Christophe,

Archives départementales de l’Isère, 1827, cote 1J1023. |

Le

tableau d’assemblage de Saint-Christophe donne également plusieurs noms le long

de la limite nord de Saint-Christophe, avec les correspondances suivantes, d’est

en ouest :

Bec des Peignes,

pour « la Meije » (également sans autre distinction entre ses différents pics) ;

Crête des Glaires, (entre le Râteau et la Meije), pour la « Brèche de la

Meije » ; Sommet du Grand Pointu, pour « le Râteau » ; crête du col

(entre le Râteau et le Col de la Lauze) ; crête de Laraita ou clot

(50)

de Laraita (obscur), (entre le Col de la Lauze et le Jandri) ; Jandri,

pour « le Jandri ».

Les feuilles D1 et

E1 du cadastre de Saint-Christophe montrent sans ambiguïté que le Bec des

Peignes (pt S6) correspond bien à « la Meije », mais indiquent aussi que de

l’autre côté, sur le versant nord, c’est Villar-d’Arêne et non La Grave. Et ce,

jusqu’au Sommet du Grand Pointu, dont la localisation serait alors celle

« du Râteau ». Or, « la Meije ou Bec des Peignes » se situe bien sur la

limite géographique réelle entre les communes de La Grave et de

Saint-Christophe : on est donc obligé de considérer que le Tableau d’assemblage

de Saint-Christophe est erroné. L’erreur peut s’expliquer par les noms multiples

de « la Meije » : « Aiguille du Midi/Midy » pour les Gravarots et la carte de

Bourcet, « Bec des Peignes » pour les Christolets, « Grand Pointu »

pour les cadastres de La Grave et de Villar-d’Arêne. Mais pour les auteurs du

cadastre de Saint-Christophe, la localisation du « Bec des Peignes »

était bien définie : alors où mettre le « Grand Pointu », point triple

indéboulonnable ? Eh bien ! au lieu de considérer qu’un même sommet pouvait

avoir plusieurs noms suivant le point de vue, ils se sont enfoncés dans l’erreur

en le mettant à la place « du Râteau » et en déplaçant le point triple par la

même occasion. Ils n’ont pas vu que les trois noms s’appliquaient à la même

montagne dans des contextes différents.

Le canevas de la

triangulation de La Grave reste bien la référence et la Meije a eu

successivement ou simultanément, différents noms : « Mont (de) Lens, Aiguille du

Midi/Midy, Bec des Peignes, Grand Pointu », et pour finir « la

Meije ».

__________

Annexe 2 – Notes sur

la toponymie ancienne

1

Sur les anciennes cartes, rares étaient les entités nommées précisément hors des

lieux habités. Peu de sommets, cols, accidents de terrain portaient un nom

spécifique. Encore s’agissait-il le plus souvent d’une simple désignation,

souvent descriptive et à couverture plus ou moins large, qui s’est toponymisée

dans la langue alors parlée localement, puis fossilisée et éventuellement

remotivée au fil du temps dans les nouveaux langages. Les anciens toponymes

correspondaient bien souvent à tout un secteur et nommaient tout ce qu’il s’y

trouvait. On les retrouve dans les noms de quartiers des cadastres souvent

repris dans la cartographie issue des cartes de l’état-major de la seconde

moitié du XIXe siècle. Les noms de sommets rapportés sur les cartes ou les

anciens documents, correspondent souvent à des limites, plusieurs sont des

points triples encore en vigueur actuellement. Les procès-verbaux de

délimitation des communes établis lors de l’établissement des cadastres en

fournissent plusieurs, pas toujours repris sur les cartes.

2

Il y avait de

toute façon peu de noms en altitude, dans des secteurs considérés comme non

productifs. Les cadastres sont explicites avec des mentions du type : « limite

où le terrain cesse d’être productif » (cadastre de La Pisse, 05).

3

« La Meije, aiguille du Midi de La Grave », est un exemple de nom correspondant

à un sommet précis (et encore au sens large, allant de la Brèche au Pic Oriental)

et en plus vu d’un secteur limité. A contrario, le nom « Pelvoux » élargi

en « Grand Pelvoux » ne correspondait pas à un sommet précis mais à tout

l’intérieur du massif englobant les principaux sommets entre Vallouise et Vénéon,

tandis que le nom « Écrins » était un nom local connu seulement des gens

fréquentant ses abords en Vallouise, qui s’est étendu à tout le massif au point

de le nommer.

4

À l’origine, aucun nom de lieux ancien n’était déterminé par un article. Ils

sont d’introduction récente, soit à la suite de simples désignations qui,

répétées, se sont progressivement toponymisées, soit par suite de l’effacement

de leur nom générique, selon l’évolution habituelle :

« le col de Granon »

> « le (col de) Granon » > « le Granon » > « le col du Granon », alors que

Granon est un hameau d’estive de la commune de Val-des-Prés, qui s’écrit sans

article !

__________

Notes :

1

Félix de Montety, Université Grenoble Alpes, « De quoi la Girose

est-elle le nom ? », Glacier de la Girose, versant sensible,

Collectif Rimaye, naturographe-editions, novembre 2024, pp. 62-73.

Ouvrage à

lire pour comprendre la problématique et les enjeux du projet.

Je remercie particulièrement Félix pour les échanges que nous avons et

pour les documents échangés.

2

La première traversée connue réalisée par des touristes remonte à 1855.

F. E.

Blackstone, « A sketch of the passage of the Col de la Selle from La

Grave to St. Christophe », Peaks, Passes, and Glaciers, II,

vol. 2, 1862, p. 215-222.

3

Les cadastres napoléoniens les plus anciens, comme ceux de

Villar-d’Arêne (1810) et de La Grave (1811), ne comportent pas les noms

de quartier sur les feuilles de section du plan cadastral parcellaire

(ici 4e feuille de la section K), alors qu’ils figurent sur les

cadastres réalisés plus tard, avec noms et limites. Il faut donc se

reporter à d’autres documents cadastraux, comme le canevas

trigonométrique (Girouse) ou les états de sections (Roche

Giroude en premier jet, ou Roche Girouge après surcharge).

Sachant que le ‘o’ se prononçait [u] (‘ou’), Girouse correspond à

« Girose » tandis que l’informateur pour le parcellaire devait prononcer

[d͡ʒirudzə] (‘djiroudze’), très proche de [d͡ʒirudʒə] (‘djiroudje’).

Voir note 8, infra à propos de la variabilité phonétique.

4

Clot est un nom et un adjectif occitan, signifiant ‘plat, replat’,

particulièrement prolifique en matière toponymique. Une étude en cours,

qui s’appuie sur les états de section des cadastres napoléoniens des

communes du Grand Briançonnais indique qu’il s’agit même du toponyme le

plus fréquent. Malheureusement il donne lieu à de nombreux contresens

avec le français ‘clos’ et même à un non-sens avec le verbe ‘clore’

puisque ‘clôt’ n’en est en français que la 3e personne du

singulier présent et rien d’autre, mais c’est malheureusement suffisant

pour qu’il soit accepté par les correcteurs d’orthographe.

5

La langue vernaculaire dans la haute vallée de la Romanche, et de même

dans la vallée du Vénéon, était un patois rattaché à l’occitan alpin,

proche de celui des vallées briançonnaises de la Guisane et de la

Vallouise.

Nicolas Colomban, « Petite étude géolinguistique de l’Oisans », À la

recherche des patois de l’Oisans, Association coutumes et traditions

de l’Oisans, juin 2021, pp. 23-38.

6

Les références sont multiples :

Dauzat,

Gaston Deslandes, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologie des noms

de rivières et de montagnes en France, Éditions Klincksieck, Paris,

1982, pp.125, 150-151.

Jacques

Astor, Dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du Midi de

la France, Éditions du Beffroi, 2002, pp. 839-843, 849-851.

Roger

Brunet, Trésor du terroir, Les noms de lieux en France, CNRS

Éditions, Paris, 2016, pp. 228-230.

Paul-Louis

Rousset, Les Alpes et leurs noms de lieux, 1988, pp. 73-99.

8

Cette variabilité phonétique est la combinaison d’une variabilité de

prononciation au niveau des locuteurs et d’une variabilité

d’interprétation au niveau des auditeurs, plus une variabilité au niveau

de la transcription elle-même, l’exemple des suffixes « -rose » et « -rouze »

qui se prononcent de la même façon l’illustre, avec le complément ici

d’une variabilité géolinguistique et peut-être d’une variabilité

diachronique.

9

Nicolas Colomban, « Petite étude géolinguistique de l’Oisans », À la

recherche des patois de l’Oisans, Association coutumes et traditions

de l’Oisans, juin 2021, p. 33-34.

10

Jean-Étienne Guettard, Mémoires sur la minéralogie du Dauphiné, 2

tomes, Paris, impr. de Clousier, 1779.

11

« Auprès du glacier de Girose, il y a une crystallière qui n’est pas

abondante, et au-dessus de la crystallière est un filon de plomb

non exploité. », op. cit., t. 1, pp. 19-20.

12

Op. cit., t. 2, p. 482. « … le glacier de la montagne de Girose

… », « … la cascade de la montagne de Girose … ».

13

« la montagne de la Girose renferme une mine de crystal, et, comme c’est

assez ordinaire à ces mines de crystal, elle est située vers le haut de

cette montagne. On a découvert au-dessus de cette crystallière une mine

de plomb. », op. cit., t. 2, p. 483.

14

Antoine d’Hellancourt, Le voyage de Dhellancourt en Oisans, 1785,

publié par Paul Guillemin, Imprimerie F. Allier père et fils, Grenoble,

1892, pp. 12-13.

15

« Entre le village de La Grave et Loche, sur la rive gauche, se trouve

la mine d’Échilose qui fournit du plomb à la fonderie d’Allmon. Cette

mine est précisément sous un glacier, ce qui en rend l’accès très

difficile à cause des avalanches qui ont lieu fréquemment. »

16

On devine ici la personne qui a écrit le nom tel qu’elle l’a reconstitué

après l’avoir entendu dire ou rapporter. Mais… et vous, devant ce nom

écrit « Échilose », vous pensez [ki-] ou [chi-] ? Localement, [ki-] est

exclu dans les parlers occitans locaux et on balançait entre [[‘d͡ʒi-]

et [t͡ʃi-] (‘dji-’ et ‘tchi-‘) (supra, note 8). Et sachant que dans la

région, les ‘r’ entre voyelles sont roulés (et même battus) et que les

‘o’ se prononcent [u] (‘ou’), vous pensez [chilose] ou [chirouse] ? « Chirouse »,

tiens, tiens…

17

Louis-Étienne Héricart de Thury, « Exploitations immémoriales des

Montagnes d’Huez en Oisans, Département de l’Isère », Journal des

mines, n° 22, second semestre 1807, pp. 281-316, p. 282.

18

Bernard Amouretti, De Briançon au Bourg-d'Oisans, les hommes et la

route au XIXe siècle, Edisud, Aix-en-Provence, 1984.

19

« Rapport sur les mines et usines de l’arrondissement de Briançon, mines

de La Grave », Journal d'agriculture et des arts pour le département

des Hautes-Alpes, Mai 1809, p. 20-21.

« Ces filons

ont été exploités pendant longtemps. Il était très dangereux d’y

travailler à cause des éboulements de neige qui s’y effectuaient tous

les jours. On les a abandonnées […]. »

20

Voir note 8, supra.

21

Montbardon, dans la vallée d’Aoste et Montbardon dans le Queyras sont

même constitués de trois syllabes synonymes !

22

Jules Ronjat, « Restitution de quelques noms de lieux dans l’Oisans »,

Revue des langues romanes, 1908, p. 61.

23

Op. cit., p. 61, note 1. « Roche gelée ou gélive (*gelotica) ».

L’* indique que gelotica est un terme reconstitué, mais dont

l’évolution en girose est plus qu’hypothétique.

24

Annales de la Société d’Études Provençales, 4e année, Aix-en-Provence,

1907, p. 251.

25

On notera qu’à cette époque, on écrivait volontiers le phonème /ʒ/ avec

la lettre ‘j’. Par exemple, la « Tête du Rouget » s’écrivait « Tête du

Roujet ». Peut-être avons-nous échappé à jiroujo ?

26

André Allix, L’Oisans au Moyen Âge, Étude de géographie historique en

haute montagne, Librairie ancienne Honoré Champion, Paris, 1929, pp.

18-28.

27

Les noms de sommets rapportés sur les cartes ou les anciens documents,

correspondent souvent à des limites ou à des bornages, plusieurs sont

des points triples encore en vigueur actuellement. Les procès-verbaux de

délimitation des communes établis lors de l’établissement des cadastres

en fournissent plusieurs, pas toujours repris sur les cartes. Il y avait

de toute façon peu de noms en altitude, dans des secteurs considérés

comme non productifs. Les cadastres sont explicites avec des mentions du

type : « limite où le terrain cesse d’être productif » (cadastre de La

Pisse, 05).

28

Op. cit., p. 26.

29

Op. cit., p. 27.

30

La Blottière, Mémoire concernant les frontières de Piémont et de

Savoye, 1721, rééd. Henry Duhamel, Drevet, Grenoble, p. 136.

31

Pierre-Joseph de Bourcet, Mémoires militaires sur les frontières de

la France […], Chez Levrault Frères, 1801, p. 315.

32

Minutes de la carte de Bourcet de la Saigne, v. 1750.

33

Hubert Bessat, Colette Germi, « lanche », Les noms du paysage alpin,

Ellug, 2001, p.68-73.

34 Gaston Tuaillon, « À la recherche du sens perdu », Le

Monde alpin et rhodanien. n°2-4/1997, « Nommer l’espace », p. 27.

35

Nicolas Sanson, Le gouvernement général du Dauphiné […], Paris,

1692.

36

Grosso modo, car il a fait long feu et n’a pas été réellement

défini. Il ne constitue qu’une étape dans l’invention géographique du

massif, même si aujourd’hui encore, par commodité, on parle toujours du

massif de la Meije pour cette partie du massif des Écrins.

37

W.-A.-B. Coolidge, « La Meije et ses noms divers », Annuaire de la

Société des Touristes du Dauphiné, 27e année, 1901, 2e

série, tome VII, Imprimerie Allier frères, Grenoble, 1902, pp. 180-196.

38

William Brockedon, Passes of the Alps, t. 1, p.26. In W.-A.-B.

Coolidge, « La Meije et ses noms divers », p. 191.

39

William Brockedon, « De Turin à Grenoble par le Col de Montgenèvre »,

Journals of excursion in the Alps, 3e éd., Londres, 1845,

ch. 2. In Michel Tailland, William Bockedon, un peintre à

travers les Alpes, Éditions du Fournel, L’Argentière-la-Bessée,

2005, p. 25.

40

Ibid., p. 27.

41

Baron Taylor, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne

France, 1854.

42

W.-A.-B. Coolidge, « La Meije et ses noms divers », p. 191.

43

F. F. Tuckett. « The Alps of

Dauphiné »,

Proceedings of the Royal Geographical Society of London, Vol. 7,

No. 1 (1862 – 1863), p. 43-46.

44

Mélaine Le Roy, Jean-Marc Barféty, « "L’invention" des glaciers de

l’Oisans », Glacier de la Girose, versant sensible, Collectif

Rimaye, naturographe-editions, novembre 2024, pp. 30-41.

À lire pour

plus d’informations concernant la découverte de l’Oisans et notamment à

travers la cartographie. Petite remarque amicale, ce sont bien les

ingénieurs/officiers géographes de l’armée qui furent « les pionniers de

l’exploration de l’intérieur du massif » dès le début du XVIIIe

siècle 😉.

45

Henry Duhamel, Carte du Haut-Dauphiné, Grenoble, 1892.

Bibliothèque dauphinoise.

46

Henry Duhamel, Guide du Haut-Dauphiné, Alexandre Gratier

libraire-éditeur, Grenoble, 1887, p. 43.

47

Dictionnaire géographique et administratif de la France et de ses

colonies. III. E-K dir. Paul Joanne, 1890, p. 1703.

48

Il ne peut s'agir du capitaine Durand apparaît qui était

officier du Corps impérial des ingénieurs-géographes rattaché à

l’état-major, après sa formation à l’École polytechnique de 1808 à

1810.

49

La graphie des noms a été respectée.

Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de

Saint-Christophe,

Archives départementales de l’Isère, 1827, cote 1J1023.

50 La feuille A4 du cadastre de Saint-Christophe confirme

la graphie clot et non clos (note 4, supra).

__________

Références :

...

__________

Cet article est susceptible d'être modifié, corrigé, complété au gré

des informations qui me parviennent.